- ينكر الكافرون العذاب بعد الموت .

- الأشياء من حولنا تتشكل وفق إرادتنا.

- للهجرة ثلاثة أنواع.

- جزاء الله تعالى للصحابة على أعمالهم وتقواهم.

__

وأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (النحل: 39)

شرح الكلمات:

جهدَ أيمانِهم: جهَد في الأمر جَهْدًا: جدَّ وتعِب فيه. جهَد دابّتَه: بلَغ جهدَها وحمَّلها فوق طاقتها. الجَهْد: الطاقةُ، يقال أفرغَ جَهدَه أي طاقتَه؛ المشقّةُ. وأقسَموا بالله جهدَ أيمانهم أي بالَغوا في اليمين واجتهدوا (الأقرب).

لا يبعَث: راجع شرح الآية رقم 36 من سورة الحِجر.

التفســير:

يقول الله تعالى إنهم عندما يعجزون أمام براهين أهل الحق يَحلفون بأن لا حياة بعد الموت ليؤكدوا لأتباعهم أنهم في مأمن من العذاب، وذلك كيلا يبحث أتباعهم عن الحق بجديةٍ.

هنا سؤال: لِمَ يحلف الكفار هكذا؟ وما هي الفائدة التي يرجونها من أيمانهم؟

الجواب أن بعض الناس يملكون شخصية ضعيفة ولا يقدرون على بتّ الأمر بأنفسهم، ويقع هؤلاء الضعفاء في حيرة من أمرهم حين يسمعون من أهل الحق البراهين القوية، وعندها يتقدم زعماؤهم وأسيادهم يحلفون ويقسمون لهم كيلا يتخلوا عن عقائدهم؛ تأخذهم رهبةُ أَيمانهم لكونهم ضعيفي العزيمة، فيرجع بعضهم إلى معتقداتهم الفاسدة ثانية. فالأَيمان هي الأخرى من الأسلحة التي ما زال أئمة الكفر يستخدمونها على مر العصور لصدّ الناس عن الهدى. ذلك أن العامة لا يَدرون بسبب جهلهم أن الحلف إنما يفيد التأكيد، ولا يُتقبل إلا من الصالحين الصادقين فقط، أما الكذابون كهؤلاء فيكذبون في أيمانهم تمامًا كما يكذبون في حياتهم العادية. أو أن الحلف ينفع نفع الشهادة من الله على صدق الحالف.. بمعنى أنه إذا حلف أحد في الأمور التي فيها تهديد إلهي للحالف كذبًا بالعذاب في الدنيا، ثم لم يتعرض هذا الحالف لعذاب الله في الدنيا، كان ذلك شهادةً من الله على صدقه. أما الأمور الأخرى فالحالف فيها كذبًا لا يعذَّب بالضرورة في هذه الدنيا، كما لا يكون حلفه بمثابة الشهادة أو الدليل على صدقه، ومن أجل ذلك قال النبي إن الذي يحلف كذبًا في محكمة الدين يعاقَب في الدنيا.. أي لا يعذَّب بالضرورة كلُّ حالف كاذب في الدنيا.

فقول النبي : «كنْ أبا خيثمة» لا يعني أن هذا الراكب – أيًّا كان – ينقلب أبا خيثمة، وإنما المراد: أتمنى أن يكون القادم أبا خيثمة. وهذا هو المراد من قوله تعالى كُنْ .. أي حينما نرغب في إيجاد شيء فإننا نريد أن يوجد في شكل كذا أو كذا، فيأخذ في الوجود وفق إرادتنا له.

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (النحل: 40)

التفسير:

لقد دلّل الله بهذه الآية على ما سبق بيانه حيث أوضح أن البعث بعد الموت ضروري لإحراز اليقين بما يدعو إليه الدين؛ ذلك لأنه من المحال أن ينتهي الاختلاف في الحياة الدنيا، فما زال الناس عند بعث كل نبي مختلفين بين مؤمن وكافر. فلو أن سلسلة حياة الإنسان انتهت بموته في الدنيا لأدى ذلك إلى أمرين: أولهما أن صدق دعوى النبي لن ينكشف انكشافًا تامًّا، بل سيبقى غامضًا مشتبهًا، وثانيهما أنه سيُكتب الحرمانُ الأبدي من الهدى على المنكرين؛ وهذا يتنافى مع عظمة الله ، لأنه قد خلق الناس ليصبحوا كلهم عبادًا له، ولكن لو أن حياتهم انتهت بموتهم في الدنيا لما تيسرت للكفار أية فرصة ليكونوا عبادًا له . وعلى هذا فلا بد من أن ينال الإنسان حياةً أخرى بعد الموت تتجلى فيها الحقيقة تمامًا حتى يتمكن مِن معرفة الحق مَن لم يستطع أن يعرفه في الدنيا.

قد يعترض هنا أحد قائلا: إن الله يُنـزل الكتب ويرسل الرسل في الدنيا تبيانًا للحق وكشفًا لحقيقة ما اخُتلف فيه، كما صرح بذلك في هذه السورة نفسها بقوله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه (الآية: 65).. فكيف يصح القول إن الهدف من البعث بعد الموت هو كشف الحقائق؟

والجواب أن المراد من تبيين الحق في هذه الدنيا هو توضيح الحقيقة عقليًّا بالأدلة والبراهين، ومثلُ هذا التبيين ينفع الذين يبحثون عن الحق بصدق، ولكنه لا ينفع غيرهم الذين ليسوا مثلهم، فهؤلاء بحاجة إلى التبيين الذي يكون من القوة والجلاء بحيث لا يسعهم بعده الإنكار، ولا يبقى أمامهم مجال للهروب بمختلف الأعذار. ولكن مثل هذا التبيين لا يمكن أن يتم في الدنيا، لأنه لا يمكن أن ينال المرء إيمانًا عاليًا بعد تبيين كهذا؛ ذلك لأن الاعتراف بوجود الشمس بعد رؤيتها مشرقةً في كبد السماء ليس اعترافًا ذا قيمة، كذلك تمامًا فإن الإيمان.. الذي يتم بعد أن حصحص الحق واضحًا جليًّا لا غموض فيه.. لا يمكن أن يُكسب صاحبَه الدرجات العلا. فالذين يريدون الفوز بأفضال الله الخاصة تُتاح لهم الفرصة لذلك من خلال تبيين الحقيقة لهم عن طريق الرسل في الدنيا، أما كشف الحقيقة لكل النوع البشري كشفًا جليًّا لا غموض فيه فيتم من خلال التبيين المذكور في هذه الآية وسيكون في الآخرة فحسب؛ ولكن بعد ذلك التبيين لن ينفع الإيمان نفعًا خاصًّا غير أنه سيجعل الكفار صالحين للفوز برضوان الله بعد أن يتحملوا عقوبة معاصيهم هنالك.

إذن فالتبيين الذي يتيسر به الإيمان للجميع لا يتم في هذه الدنيا، وإنما يتطلب ذلك عالمًا آخر، وسيكون بالبعث بعد الموت.

أما قوله تعالى ولِيعلَمَ الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فهو تتمة وتفصيل للدليل السالف الذكر بأن ذلك التبيين تبيين خاص بحيث لن يسع الكفار بعده إنكار الحق أبدًا، وسوف يوقنون أنهم كانوا على الباطل.

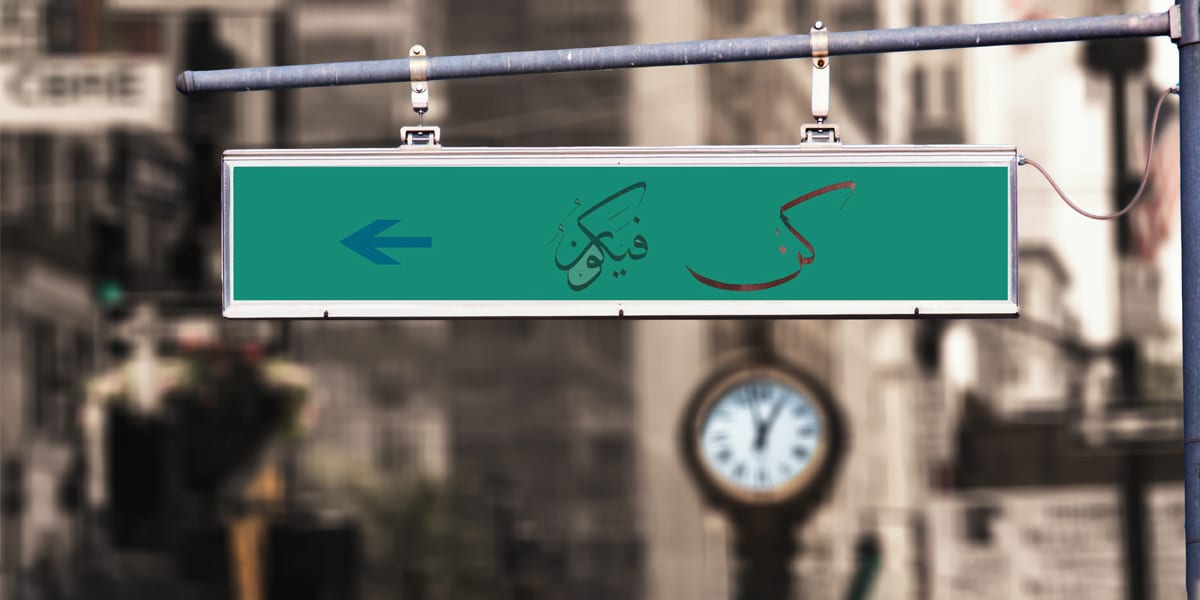

نَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (النحل: 41)

التفسير:

يقول الله تعالى: إن من دواعي إنكار الناس ليوم القيامة أنهم يستبعدون قدرتنا على إحياء الموتى. والحق أنهم لو تدبّروا في قدرتنا المتجلية في ظواهر الكون لأدركوا أن لا شيء مستحيل أمامنا، وإنما إذا أردنا شيئًا فإنما أمرنا أن نقول له كن فيكون.

لقد قدّم الله هنا الأنباء التي يدلي بها رسلُه دليلاً على وجود القيامة، حيث أخبر أن تلك الأنباء أيضًا تبدو مستحيلة بالنظر إلى مقاييس أهل الدنيا، ومع ذلك تتحقق لتشكل برهانًا على كونه تعالى قادرًا فعّالاً لما يريد؛ فيمكن أن يقيسوا بذلك أمر القيامة أيضًا.

ومن الناس من تهاجمهم الوساوس بسبب قوله تعالى كنْ ، فيقولون: إذا سلّمنا بأنه قبل أن يخلق الله الكونَ كان هناك عدم محض فكيف يصح قوله تعالى كُنْ فيكون ؟ فما الذي قيل له: كُنْ ؟ فمثلا يزعم الآريون الهندوسُ أن هذه الآية أيضًا دليل على أنه قبل أن يخلق الله الأشياء لم يكن هناك عدم محض، بل كانت هناك مادةٌ ما تحكَّمَ الله بها وتصرَّف فيها وخلق منها الكون، إذ كيف يصح أن يقول الله كُنْ لما هو غير موجود (ستيارث بركاش (ترجمة أردية) باب 14: تحقيق الديانة الإسلامية طبعة 1943 ص 530).

الحق أن استدلالهم هذا غير سليم، لأنهم يفسّرون الآية هكذا: “عندما نريد لشيء أن يكون فإننا نقول لذلك الشيء كن فيكون”. والظاهر أن هذا المفهوم الذي يقترحونه لهذه الآية أيضًا لا يَسلم من الاعتراض والطعن وإن سلّمنا بأزلية المادة التي خلق الله منها ذلك الشيء، لأنه ما لم تتشكل تلك المادة الموجودة من قبل بالشكل الجديد الذي أُريد لذلك الشيء، لا يمكن أن يأمره الله أن يكون كما يريد.

فالحق أن استدلال الهندوس بهذه الآية على أزلية المادة باطل تمامًا، لأن ما يثيرونه ضد النظرية الإسلامية القائلة بكون المادة مخلوقة وأنها ليست أزلية مثل الله تعالى.. يقع بالضبط على نظريتهم أيضًا القائلة بأزلية المادة؛ وهذا يعني أن هذه الآية لا تعني ما يقصد منها هؤلاء، بل لها مفهوم آخر.

فما هو ذلك المفهوم الصحيح إذن؟ أرى أن استيعاب ذلك المفهوم يتطلب من القارئ فهمَ معنى كُنْ فهمًا سليمًا واضحًا.

فاعلم أن كُنْ لها مدلولات عدة منها: “فَلْيَكُنْ هكذا”؛ والدليل عليه هو الحادث التالي:

عندما خرج النبي لغزوة تبوك تخلَّفَ عنه أصحاب لـه منهم أبو خَيثَمة. وكان إنسانًا تقيًّا بارًّا لم يتصور أن يكون من المتخلفين؛ وكان سبب تخلُّفه أنه لم يكن بالمدينة لما خرج رسول الله إلى تبوك. فلما رجع إلى بيته وجد زوجته في انتظاره تريد بثَّ همومها إليه؛ ولكنه غض النظر عن رغبتها تلك وسألها: إلى أين خرج النبي ؟ فقالت له: تعال اجلسْ أولاً واسترِحْ. فرد عليها: لا، والله ما كان لأبي خيثمة أن يجلس عند أهله في راحة والرسولُ قد خرج للقتال. فجهّز فرسه على الفور وركَض إلى الجهة التي خرج إليها رسول الله ، وما زال يركض حصانه حتى دنا من المكان الذي نزل فيه رسول الله بتبوك. فقال الناس: يا رسول الله، ها هو راكبٌ مقبلٌ. فقال النبي : كن أبا خيثمة. فقالوا: هو والله أبو خَيـْثمة. (تاريخ الطـبري: أحداث سنة 9، ذكر الخبر عن غزوة تبـوك).

فقول النبي : “كنْ أبا خيثمة” لا يعني أن هذا الراكب – أيًّا كان – ينقلب أبا خيثمة، وإنما المراد: أتمنى أن يكون القادم أبا خيثمة. وهذا هو المراد من قوله تعالى كُنْ .. أي حينما نرغب في إيجاد شيء فإننا نريد أن يوجد في شكل كذا أو كذا، فيأخذ في الوجود وفق إرادتنا له. علمًا أن الحديث هنا ليس عن خلق الأشياء من العدم في بداية خلق الكون، وإنما عن خلق الله الأشياء عمومًا.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي الله مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (النحل: 42)

شرح الكلمات:

لَنبوِّئَنّهم: بوَّأَه وبوَّأ لـه منـزلاً: هيَّأه ومكَّن له فيه (الأقرب).

التفسير: هذه الآية وما بعدها تشكل دليلا على قدرة الله العظيمة المشار إليها من قبل، حيث ينذر الكفارَ: لا شك أن هذه الفئة المؤمنة قليلة، وقد اعتديتم عليهم عدوانًا دفَعهم لترك أوطانهم، ولكنكم سترون كيف أننا سنمنحهم أفضل البلاد والأوطان، ولن تستطيع قوةٌ أن تحول دون مشيئتنا هذه.

أما كلمة في الواردة في قوله تعالى والذين هاجروا في الله فيمكن تفسيرها بعدة أوجه منها:

1- أن تكون بمعنى (ل)، وتعني الجملة أن هؤلاء قد هاجروا لوجه الله ، ولم يكن وراء هجرتهم هدف آخر، إذ ورد في الحديث الشريف أن الهجرة تكون لثلاثة أغراض: فهناك من تكون هجرته إلى دنيا يصيبها، وهناك من تكون هجرته إلى امرأة ينكحها، وهناك من يهاجر إلى الله تعالى (البخاري: بدء الوحي).

يعترض أعداء الإسلام اليوم أن المسلمين الأوائل خاضوا الحروب طمعًا في أموال الناس. وبما أن ربّنا – الذي هو عالم الغيب – كان على علم أن مثل هذه المطاعن ستثار ضد عباده الأطهار، فقام بدحضها بقوله هذا حتى قبل نشوب تلك الحروب.

2- أن نقدّر محذوفًا بعد في ، فيكون التقدير: (في دين الله)، أي أنهم هاجروا في سبيل دين الله تعالى، لأنهم لا يستطيعون نشر دينه في مكة بحرية، ولذلك يهاجرون في سبيل نشر دين الله إلى حيث يتمكنون من خدمة دينه بحرية تامة.

3- أن تكون في بمعناها المعروف، والمراد أنهم هاجروا متفانين في الله ، مصطبغين بصبغته، قاضين على أهواء نفوسهم، ومؤثرين الله على كل شيء؛ وكأنه لم يخرج من مكة بعض الآدميين فحسب، بل وقد خرج الله منها، وكأن أهلها فقدوا الله بخروج هذه الحفنة من عباده .

وقد أوضح الله تعالى بقوله مِن بعد ما ظُلموا أن هجرتهم لم تكن بدون داع، بل لقد هاجروا لأن الظالمين لم يسمحوا لهم بالعيش هناك، وأجبروهم على مغادرة وطنهم.

وفي الآية دلالة على أن من واجب المؤمن أن لا يستعجل في ترك بلده، وإنما عليه أن يستمر في التبليغ إلى أن يضطره الناسُ للهجرة بحيث يستحيل عليه في بلده العمل بأحكام الله تعالى.

ثم قال الله لَنُبوّئنّهم في الدنيا حسنةً . اعلمْ أن هذه الآية تتحدث خاصة عن هجرة سيدنا عمر وبعض الصحابة الآخرين إلى المدينة، إلا أن المسلمين حيثما حلوا – سواء في هذه الهجرة أو بعدها – جعل الله مَهجرَهم خيرَ منـزل وأفضل مقام. ولو نظرنا إلى نتائج الهجرة ككل وجدنا أنها صيّرت التجار العاديين ورعاة الإبل ملوكًا يحكمون العالم.

ثم قال ولأجرُ الآخرة أكبر .. أي أن جزاءهم الحقيقي ينتظرهم بعد الموت، وسيكون جزاءً أكبرَ بكثير؛ غير أننا سنُحلّ المسلمين في الدنيا أيضًا بأسمى مقام ليكون ذلك عبرةً لأعداء الحق.

الحق أن ما حاز عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من مكانة سامية في الدنيا يساعد الإنسان على إدراك روعة قوله تعالى ولأجرُ الآخرة أكبر .. لقد آتاهما الله الحُكمَ على معظم العالم المتمدن، ومع ذلك يقول الله تعالى إن هذا جزاء عاديّ، وإذا كان هذا جزاءً عاديًّا فيمكن تقدير حجم ما أعدّ الله لأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة في الآخرة من نعيم عميم.

وتتمثل علاقة هذه الآية بما قبلها في أن الله قد حذّر الكفار من قبل أنكم تُنكرون يوم القيامة لأنكم ترونه مستحيلاً على قدرتنا؛ ألا ترون كيف تقع في الدنيا بأمرنا أحداث تبدو مستحيلةً في أعين الناس، فكيف تظنون بعد ذلك أن البعث بعد الموت أمر مستحيل علينا. والآن قد ساق الله في هذه الآية أحد الأنباء كدليل على هذه الدعوى، وقال: إن أهل مكة يزدرون اليوم بالمسلمين، ويصبّون عليهم صنوف العذاب ليطردوهم من ديارهم، ويشرّدوهم بلا مأوى، ولكننا نعلن سلفًا أن هجرتهم ستكون فاتحة خير لهم، ولن تجلب لهم حسناتِ الدين فحسب، بل أيضًا خيراتِ الدنيا، وحتى الحُكمَ أيضًا. ولقد جيء بهذا النبأ والرسول مقيم في مكة، وكان المسلمون ضعفاء عديمي الحيلة بحيث كان أهل مكة يخططون ليقتلوه أو يُخرجوه أو يسجنوه؛ ولكن بعد هذا النبأ بسنة أو ثلاث جعل الله المسلمين ملوكًا على العالم، وذلك بسبب هجرتهم. وإن في ذلك لآية عظيمة للذين ينكرون القيامة ظانين أن الله لا يقدر على ذلك، إذ كيف يحق للإنسان أن يستغرب من قدرة الله الذي من سنته أن يُري العجائب دائمًا.

فإن المظلوم منصور من عند الله عمومًا، ولكن المظلوم الصابر أكثر وأسرع اجتذابًا لرحمة الله وفضله. كذلك فإن الهجرة في سبيل الله حسنة كبيرة بلا شك، ولكن الذي يتعرض في سبيل الله للسلب والتشريد من وطنه، ومع ذلك يبقي واثقًا بأنه لن يضيع ولن يهلك بل سيأتي الله لنجدته حتمًا.. فلا جرم أنه أحسنُ عملاً.

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (النحل: 43)

شرح الكلمات:

صبروا: الصبرُ: تركُ الشكوى مِن أَلَمِ البلوى لغير الله لا إلى الله، فإذا دعا اللهَ العبدُ في كشف الشر عنه لا يُقدَح في صبره. وقال في الكليات: الصبرُ في المصيبة، أما في المحاربة فشجاعةٌ. وصبَر الرجلُ على الأمر: نقيضُ جَزِعَ.. أي جرُؤَ وشجُع وتجلَّدَ. وصبَر عن الشيء: أمسَكَ. وصبَر الدابةَ: حبَسها بلا علفٍ. وصبرتُ نفسي على كذا: حبَستُها، وتقول: صبرتُ على ما أكرَهُ، وصبرتُ عما أُحبّ (الأقرب).

يتوكّلون: توكَّل على الله: استسلمَ إليه واعتمد عليه ووثق به (الأقرب).

التفسير:

يقول الله تعالى إن هؤلاء المهاجرين المضطهدين جماعة تمسكت بأهداب الصبر ووثقت بربها رغم تشردها من ديارها على أيدي المعتدين.

وكأن هذه الآية شرح لما سبق؛ فإن المظلوم منصور من عند الله عمومًا، ولكن المظلوم الصابر أكثر وأسرع اجتذابًا لرحمة الله وفضله. كذلك فإن الهجرة في سبيل الله حسنة كبيرة بلا شك، ولكن الذي يتعرض في سبيل الله للسلب والتشريد من وطنه، ومع ذلك يبقي واثقًا بأنه لن يضيع ولن يهلك بل سيأتي الله لنجدته حتمًا.. فلا جرم أنه أحسنُ عملاً.