شرح الكلمات:

بارئكم: برَأ اللهُ الخلقَ: خلَقهم. البارئُ: الخالقُ. (الأقرب)

اقتلوا: قَتَلَه: أماتَه بضربٍ أو حجرٍ أو سمٍّ أو عِلّةٍ. قتَل الجوعَ والبردَ: كسَر شدّتَه. قتَل اللهُ الإنسانَ وقاتلَه: لعَنه (الأقرب).

اُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، قيل معناه: لِيَقْتُلْ بعضكم بعضًا. وقيل: عُنيَ بقتل النفس إماتةُ الشهوات، وعنه استُعيرَ على سبيل المبالغة: قتلتُ الخمرَ بالماء: إذا مزجتَه به، وقتَلتُ فلانًا وقتَّلتُه: إذا ذلّلته (المفردات).

وفي حديث السقيفة عندما اجتمع الصحابة بعد وفاة النبي لانتخاب خليفة له، واختلف بعضهم ومنهم سعد، فقيل فيه: قتَل اللهُ سعدًا فإنه صاحبُ فتنةٍ وشرٍّ: أي دفَع اللهُ شرَّه. وفي رواية أن عمر قال يوم السقيفة: اقتُلوا سعدًا، قتَله الله! أي اجعلوه كمَنْ قُتل واحسبوه في عِداد مَن مات وهلك، ولا تعتدّوا بمشهده، ولا تعرّجوا على قوله. وفي حديث عمر أيضًا: مَن دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه، أي اجعلوه كمَنْ قُتل ومات، بألاَّ تقبلوا له قولاً ولا تقيموا له دعوةً. وكذلك الحديث الآخر: إذا بُويِعَ لخليفتين فاقتلوا الأخيرَ منهما: أي أَبْطِلوا دعوتَه واجعلوه كمن قد مات (اللسان).

فالقتل يعني التذليل والمقاطعة أيضا، بالإضافة إلى معانيه المعروفة.

أنفسكم: راجعْ شرح كلمات قول الله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم).

تابَ وتوّابٌ: راجعْ شرح كلمات قول الله تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه..).

الرحيم: راجعْ شرح كلمات قول الله تعالى (الرحمن الرحيم).

التفسير:

لقد بيّن الله تعالى في الآية السابقة أن بني إسرائيل عصوا الله تعالى في وقت كان الله يمنّ فيه عليهم أعظمَ المنن، أما هنا فذكر الله تعالى أنه كان لا بد من إنزال العقوبة على أئمة الكفر منهم، لأن العفو التام عنهم على ارتكابهم جريمةَ الشرك في هذه المناسبة العظيمة كان سيشجّعهم على المعاصي. فقال الله تعالى: يا بني إسرائيل، لقد ظلمتم أنفسكم بوقوعكم في الشرك ظلمًا عظيمًا، فتوبوا إلى بارئكم. والبارئ هو الخالق، ولكن هناك فرقٌ بين الكلمتين، فبَرَأَ يعني خَلَقَ بدون عيب أو نقص، حيث قال الزمخشري: البارئ هو الذي خلق الخلقَ بريئًا من التفاوت (الكشاف). وأشاد برأيه العلامةُ أبو حيان -وهو من كبار علماء النحو واللغة ويُعَدّ تفسيره (البحر المحيط) من أرقى التفاسير- وقال إن استدلال الزمخشري هذا حَسَنٌ ولطيف.

وقد قام الزمخشري بهذا الاستدلال بناءً على المعنى الأصلي للبرء، وهو الخلو من العيب والنقص.

وقال صاحب اللسان: الفرق بين الخَلْق والبرءِ أن الخَلْق يُستعمل لكل مخلوق، أما البرء فيُستعمل لذوي الأرواح عادةً، تقول العرب: خلَق الله السماواتِ والأرض، وبرَأ الله النَّسَمَة.

وكأنّ البرء يُستعمل لإيجاد مخلوق أكملَ وأرقَى.

وقد استعمل القرآن الكريم البرءَ لخلق المصائب أيضا (الحديد:23)، لكن استعماله هذا كان بسبب المشاركة بين ذوي الأرواح وبين غيرها، إذ الحديث هنالك عن ذوي الأنفس والأرواح أصلاً، وإلاَّ فإن البرء لا يجوز استخدامه لغير ذوي الأرواح، حيث قال الله تعالى: هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ (الحشر:25). وقد جُمعتْ هنا هاتان الصفتان الإلهيتان، مما يدلّ على أنهما ليستا بمعنى واحد، بل هناك فرق بين معناهما. وعليه، فالله تعالى بارئ بمعنى أنه لا يخلق الخَلْقَ فقط، بل يخلقه مزوَّدًا بأخلاق معينة وقوى متطورة قابلة للازدهار.

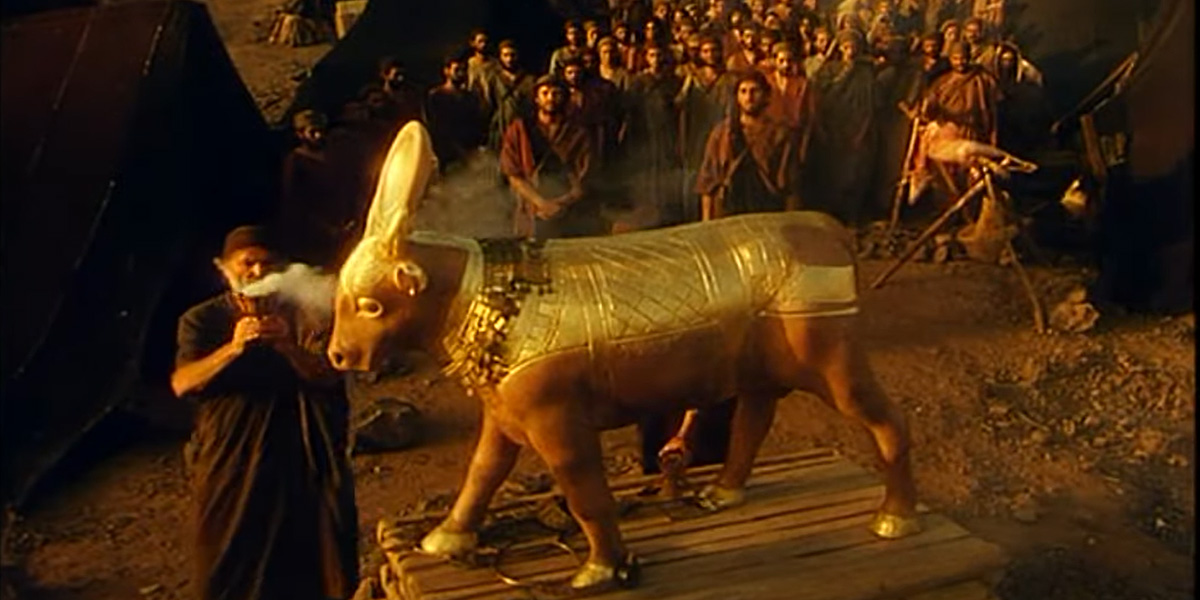

فكلمة البارئ في قوله تعالى: فَتُوْبُوْا إِلى بَارِئِكُمْ تمثّل إشارةً لطيفة لتفنيد الشرك الذي وقع فيه بنو إسرائيل، حيث نحتوا صنمًا، والواضح أن الخالق أفضل من المخلوق، والناحت خير من المنحوت، والرسام أسمى من الرسم لأنه قادر على رسم مثله بل أفضل منه. فقوله تعالى فَتُوْبُوْا إِلى بَارِئِكُمْ يعني أيها الحمقى، كيف تسجدون لما صنعتموه بأيديكم، وهو جماد تافه لا حياة فيه؛ أما الذي صنَعكم مزودين بالحياة صناعة كاملةً فنسيتموه. إذا كانت الصنعة ذات قيمةٍ، فإن الصانع أفضل منها قدرًا وقيمة، لأنه منبع الصنائع، فإذا كانت الصنعة الرائعة تعجبكم فيجب أن تتوجهوا إلى صانعها سبحانه وتعالى، وتتمسكوا بالتوحيد بدلاً من الشرك والوثنية.

فبهذه الكلمات الثلاث: فَتُوْبُوْا إِلى بَارِئِكُمْ قد ألقى الله تعالى الضوءَ على موضوع التوبة وحقيقتها وعلى ضرورة التوبة إلى الله وحده إلقاءً وكأنه تعالى قد حصَر البحرَ في إناء.

أما قوله تعالى: فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكم ، فقد سبق في شرح الكلمات أن القتل يعني القتل الظاهري، كما يعني الإعراض والمقاطعة أيضا، وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن القتل هنا يعني قتل أهواء النفس. ولكن يتضح من الكتاب المقدس أن بعض أئمة الجريمة عوقبوا بالقتل. وحيث إن الله تعالى قد ذكر قبل هذه الآية أنه عفا عنهم عفوا عامًا، ثم ذكر هنا شناعةَ هذه الفِعلة في تلك المناسبة ذكرًا خاصًا، فيبدو من أن بعضهم قد عوقبوا بالقتل فعلاً. وقد ذكر الكتاب المقدس هذا الأمر، حيث ورد أن موسى قال لبني لاوي:

ثم ورد أن موسى ابتهل إلى الله تعالى مسترحمًا وقال:

ثم ورد أن الله تعالى عفا عنهم كقوم، ولكن لم يعفُ عن أئمة المجرمين كأفراد، بل قال: سوف أحاسبهم يوم القيامة (المرجع السابق: 34).

لقد تبين من فقرات الكتاب المقدس هذه أن المجرمين عوقبوا بالقتل أولاً، ثم رفع الله تعالى العقوبة القومية عن بني إسرائيل رحمةً بهم نتيجة دعاء موسى ، أما عقاب كبار المجرمين يوم القيامة فلا يزال في انتظارهم.

هناك شيء من الاختلاف بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم بصدد هذه الواقعة، فالقرآن الكريم يقول إن العفو القومي كان أولاً، ثم نُفّذت العقوبة على أئمة المجرمين، بينما يقول الكتاب المقدس أن العقاب نُفّذ على قادة المجرمين أولاً، ثم صدر العفو القومي من الله تعالى. وفيما يتعلق بشهادة الوحي الإلهي، فلا بد أن يثق اليهود والنصارى بما ورد في كتابهم المقدس، وأن يثق المسلمون بما ورد في القرآن الكريم، وأما شهادة التاريخ فليس عندنا منها شيء حول الحادث سوى ما ورد في القرآن الكريم والكتاب المقدس. وقد رأينا بشأن الاختلافات الأخرى بينهما أن شهادة التاريخ الحرّة المتوفرة أيدتْ موقف القرآن الكريم وفنّدت موقف الكتاب المقدس دائما؛ وعليه فلا بد من تقديم موقف القرآن الكريم في هذه القضية أيضا على موقف الكتاب المقدس.

كما توجد هناك شهادة فطرية أيضا على صحة موقف القرآن الكريم. الظاهر أنه حين يرتكب فريق من الشعب جريمةً قومية تُتّخذ ضد المجرمين خطوة جماعية، ثم لو أريد العفو تم العفو عن الشعب عامةً، ثم يعاقَب المحرِّضون وكبار المجرمين. ونظرًا إلى هذا المبدأ الفطري والنفساني نجد موقف القرآن الكريم هو الأقرب إلى الصواب، فعندما أخبرهم موسى بسخط الله على جريمتهم ندموا، وعندما ابتهل موسى إلى الله تعالى طَمْأَنَه بأن شعبه لن يهلك كله، ثم بعد ذلك تم الإعلان عن إنزال العقوبة بأئمّة الكفر منهم.

أما رواية الكتاب المقدس فتقول أن الله تعالى أمَر بقتل جميع الشعب، وبدأ تنفيذ الأمر، ثم لما ابتهل موسى إلى الله تعالى عفا عمن نجوا من القتل. وهذا الترتيب للأحداث غير طبيعي، وليس ذلك فقط بل هو ظلم أيضًا؛ وكأن بني إسرائيل بدأوا بقتل بعضهم بعضًا في اليوم الأول ما استطاعوا، ثم شمل العفو الآخرين بغضّ النظر عن كونهم من أئمة الكفر أم من الأبرياء! وكأن العقوبة نُفّذت نظرًا إلى الوقت والموعد وليس نظرًا إلى حجم الجريمة، فقُتل من قُتل، ونجا الباقون أبرياء ومجرمين على السواء. مع أن العقوبة الصادرة بحسب قانون الشرع تكون بحجم شناعة الجرم دائمًا، أما قوانين العقاب الطبيعي من كوارث طبيعية فلها قوانين مختلفة عن ذلك.

فثبت مما سبق أن موقف القرآن الكريم هو الصواب بحسب قانون العدل والإنصاف، حيث يخبر أن الذين وقعوا في الجريمة جهلاً أو رهبةً من الآخرين فقد استحقوا العفو، وأما أكابر المجرمين فعوقبوا.

وليكنْ معلومًا أن قوله تعالى: فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكم لا يعني أن انتحِروا، بل المراد اقتلوا أفرادا معينين، أو زعماء الشرك من بينكم. فقد ورد تعبير مماثل في آيات أخرى، منها قول الله تعالى في سورة البقرة نفسها: وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ (الآية:85)، حيث أنفسكم تعني إخوانكم، أي لا تُخرجوا إخوانكم من ديارهم. وقول الله تعالى: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ (التوبة:36)، أي لا يظلم بعضكم إخوانه في الأشهر الحرُم. وقوله تعالى: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (النور:62)، أي سلِّموا على أقاربكم وإخوانكم في هذه البيوت. فالمراد من فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكم : اقتلوا أئمة الجريمة من أقاربكم وأصدقائكم، كما جاء في الكتاب المقدس.

ويبدو أن الذين ثبت أنهم أئمة الجريمة قد صدر الأمر بأن يُقتَلوا بأيدي أقربائهم وإخوانهم هم، وكان في هذا فائدتان: الأولى إيقاعُ العقوبة بالمجرم قتلاً، وإيقاعُ العقوبة بالمنفّذ بقتلِ صاحبه بيده ومشاهدةِ قتلِه بعينيه؛ والثانية: أن نظام بني إسرائيل كان يقوم على القبائل، والعداوة بين القبائل تكون شديدة، فلو نفّذت العقوبة على مجرم بيد شخص ليس من قبيلته لثارت العداوات والأحقاد على أشدّها في بني إسرائيل، واشتغلوا بها ناسين جريمة المقتول، ولغلبت عليهم فكرة الثأر. فكان هذا الأمر الإلهي إصلاحًا لقلوبهم من خلال الشعور بالألم ونجاةً لهم من الوقوع في المزيد من الفتن.

أما بنو إسرائيل فقد أمرهم الله بذلك لهذه الحكمة، ولربما عملوا به كرهًا، وأما الرسول فإن أحد أصحابه تطوّعَ بمثل هذه الخدمة، مما يدل على أن الذين عاشوا في صحبته بلغوا ذروة مكارم الأخلاق. كان الرسول قافلاً من غزوة بني المصطلق، فنزل على ماء. كانت هناك بئر واحدة، وكان الوُرّاد كثرًا، فتشاجر بعض القوم على الماء نتيجة الاستعجال، وتصادف أن بعضهم كانوا من الأنصار وبعضهم من المهاجرين، فانقسم القوم فجأةً ولا شعوريًا إلى فريقين، فريق من الأنصار وفريق من المهاجرين. فانتهز رأس المنافقين عبد الله بن أُبيّ بن سلول هذه الفرصة السانحة وقال بكل قوةٍ مؤلّبًا الأنصارَ: إنكم أنتم من أفسد هؤلاء بدلال زائد وإلاَّ ما كانوا ليذلّونا هكذا: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ (المنافقون:9)، أي أن أعزَّ شخصٍ في المدينة، يعني نفسَه، سوف يطرد منها أذلَّ شخصٍ فيها، يقصد النبيَّ والعياذ بالله. وهذا هو ما فهِمه الصحابة من قول رئيس المنافقين هذا، ولعله كان يقصد أن الفريق الأعزّ، أي الأنصار، سوف يطردون من المدينة الفريق الأذلَّ، أي المهاجرين. وأيًا كان المعنى فالنتيجة واحدة. ومع أن الصحابة عندها كانوا في حماس وشجار، إلا أنهم ما إنْ سمعوا مقالته البغيضة هذه حتى عادوا إلى صوابهم، وفطن الأنصار فورًا أنهم في لحظة اختبار شديد لإيمانهم، فأَنْهَوا الشجار على الفور وأفسحوا المجال للمهاجرين. ولم يُبْدِ المهاجرون أي ردة فعل لأن الشجار كان معهم وانتهى بهدوء الأنصار، ولكن أخذ الأنصار يتلاومون فيما بينهم بأننا لا نستحقّ العيش بعد ما صدر من ابن سلول. ولما بلغ الخبرُ ابنَ عبد الله بن سلول قرّر في نفسه أن أباه لا يستحق العيش بعد هذه الجريمة النكراء، فجاء النبيَّ وقال: يا رسول الله، هل بلغتك مقالةُ أبي؟ قال : نعم. قال: يا رسول الله، هل له عقوبةٌ غيرُ القتل؟! فإنْ كنتَ آمرًا بقتله فمُرْني أضرِبْ عنقه، لأني أخاف أن يقتله غيري فتثور نفسي وتوسوس لي: ها هو قاتل أبيك يمرّ من أمامك، فأقتل مؤمنًا بكافر. (السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بني المصطلق، موقف عبد الله الابن من أبيه).

لاحِظوا النظر الثاقب للصحابة! فابنُ زعيم المنافقين لا يريد قتل أبيه بيده لأنه أساء إلى النبي r، إذ كان يعرف أن هذه الجريمة مهما كانت شنيعة إلا أن المجرم هو أبوه، وإنما أراد قتل أبيه بيده لكيلا ينشأ في قلبه بغضٌ نحو أخ مسلم. فكأن الحكمة التي وجّه الله إليها أنظار بني إسرائيل بالوحي الجليّ، قد علِمها أصحاب الرسول بأنفسهم بالوحي الخفي، وذلك نتيجة نور إيمانهم، y ورضوا عنه!

أما قوله تعالى: ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فإشارة إلى ما ذكرتُ آنفًا، أي أن إنزالكم العقوبة بأئمة الشرك خير لشعبكم، لأن قلوبكم قد بلغت من السوء والفساد بحيث لا يصلحها العفو وحده، بل لا بد من شيء من العقوبة. كما في قوله تعالى هذا إشارة أيضًا إلى أن قتل الأقارب بيد الأقارب، والأصدقاء بيد الأصدقاء خيرٌ لكم، لأن قتلهم بيد غيرهم سوف يثير بينكم سلسلة من الضغائن والأحقاد التي لن تنتهي؛ لأن دافع الانتقام عندكم شديد لا تخبو ناره.

قوله تعالى: فَتَابَ عَلَيْكُم يعني أن الله تعالى توجّه إليكم بفضله ورحمته، أي تناسى جريمتكم بعد إيقاع هذه العقوبة، وما كان ليذكِّركم بها إن لم تكونوا قد ارتكبتم مزيدًا من الجرائم.

أما قوله تعالى: إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ، أي أن ما حدث لكم فيما بعد كان نتيجة معاصيكم المستمرة. كان الله تعالى قد عفا عنكم كلية رغم شناعة جريمتكم هذه، ولكن المؤسف أنكم لم تقدروا العفو الإلهي العظيم كما هو بيِّنٌ من الأحداث التي وقعت بعد ذلك.

لقد سبق أن بينت أنه قُتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف من بني إسرائيل بحسب ما ورد في سفر الخروج بالكتاب المقدس، ولكن هذا مخالف للعقل تمامًا. إذا كان أئمة الشرك وحدهم ثلاثة آلاف، فلا بد أن يكون العدد الإجمالي لبني إسرائيل مئات الألوف. ولكن عددهم بهذا القدر في ذلك الوقت ليس ثابتًا بحسب التاريخ ولا يؤيده الواقع. ففي زمننا هذا الذي تيسرت فيه شتى وسائل السفر لا يستطيع مئات الآلاف بالتسهيلات المعاصرة عبور صحراء سيناء بسهولة، فكيف تمكن بنو إسرائيل من عبورها في ذلك العصر بوسائلهم البدائية مع نسائهم وأطفالهم وأمتعتهم؟ بحسب ما يتضح من القرآن، وطبقًا لشهادة العقل، لم يكن هؤلاء المهاجرون يتجاوزون بضعة آلاف. وربما قُتل بضعة أفراد من ثلاث قبائل، فبالغَ كتّابُ الكتب المقدس وجعلوهم ثلاثة آلاف.

شرح الكلمات:

جهرةً: الجهرة: ما ظهَر، ومنه: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اللهَ جهرةً ، أي عيانًا غيرَ مستتِرٍ (الأقرب).

الصاعقة: راجعْ شرح كلمات قول الله تعالى (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق…).

التفسير:

مِن دأب المتعنتين أنهم عند عجزهم أمام الأدلة والبراهين يضعون شروطًا سخيفة لكي يتهربوا من مواجهة الحقيقة. ويوجد في أيامنا هذه أيضًا كثيرون إذا أثبتَّ لهم وجود الله تعالى بالبراهين قالوا لن نؤمن به ما لم نره بأم أعيننا. ويبدو أن طائفة من بني إسرائيل طالبتْ موسى بمثل هذه المطالبة. ومع أن الكتاب المقدس ساكت عن ذلك، ولكنه أمر يطالب به معارضو الحق في كل عصر تقريبًا، ولا يسع خصوم القرآن المجيد إنكار هذا الواقع. إن القرآن الكريم يدّعي كونه وحيًا إلهيًا، فليس ضروريًا أن يتقيد بما ذكره الكتاب المقدس فقط، ولا يضيف إليه جديدا.

وهناك تساؤل: عندما طالب بنو إسرائيل برؤية الله تعالى جهرةً نزل عليهم العذاب، ولكن عندما قال موسى لله تعالى: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ (الأعراف:144)، لم ينزل عليه غضب الله، لماذا؟

والجواب أن موسى طلب ذلك حُبًّا ووَلَهًا، أما بنو إسرائيل فطالبوا بذلك كشرط لطاعتهم، وقالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله عيانًا، وهذه وقاحة وشر، ولذلك عوقبوا. ولو أنهم سألوا ذلك بعد قبول الحق كما فعل موسى ما نزل عليهم العقاب.

قوله تعالى: فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ، والصاعقة هي العذاب لغةً، فقد ورد في لسان العرب: قيل الصاعقة العذاب. ويدل التأمل العميق في هذه الكلمة على أنها تطلق خاصةً على عذاب مصحوب بصوت شديد جدًا كعذاب الزلازل والرعود والعواصف. وأحيانًا تعني الصاعقة الموت والإغماء، لأنهما مصاحبتان للكوارث عادة، ولكن المعنى الأصلي للكلمة هو ما ذكر. وقد استُعملت الصاعقة في القرآن في أكثر الأحيان بمعنى العذاب، قال الله تعالى: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (فصلت:14). ثم بعد ذلك قام القرآن بتوضيح صاعقة عاد هذه وقال: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا (فصلت:17)، ووصفَ صاعقة ثمود وقال: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ (الأعراف:79)، أي زلزلة شديدة. فثبت من هنا أن الصاعقة في القرآن الكريم تعني العذاب، وهي تعني العذاب في الآية قيد التفسير أيضًا.

شرح الكلمات:

بعثْنا: بعَثه يبعث بعثًا: أرسلَه. وبعَثه: أثاره وهيَّجه. وبعَثه على الشيء: حمَله على فعله. وبعَث الله تعالى الموتى: أحياهم. والبعث: النشر (الأقرب).

فمعنى بعثناكم: نهضنا بكم.

موتكم: راجعْ شرح كلمات قول الله تعالى (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت).

تشكرون: راجعْ شرح كلمات قول الله تعالى (ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون).

التفسير:

قوله تعالى: ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ يعني في ضوء الآية السابقة، أننا نهضنا بكم بعد ذلتكم وهوانكم وجعلناكم معززين مكرمين، ذلك أن قول الله تعالى في الآية السابقة: وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ يدلّ على أنهم لم يموتوا موتًا تنتهي فيه الحياة، بل ماتوا معنويًا.

لقد ذكرنا في شرح الكلمات أن للموت ستة معاني وهي: زوالُ القوة النامية الموجودة؛ زوالُ القوة الحاسة؛ زوالُ القوة العاقلة، أي الجهالة؛ الحياةُ المليئة بالآلام؛ النومُ؛ ومفارقةُ الروحِ الجسدَ، ولا ينطبق منها هنا إلا زوال القوة العاقلة، أي الجهالة، والحياةُ المريرة المليئة بالآلام. فليس المراد أن الله تعالى أحياهم بعد أن ماتوا حقيقة، بل المراد: أننا أزلنا عنكم العذاب المذكور في الآية السابقة، وتوجّهْنا إليكم بفضلنا ورحمتنا، وبدّلنا حالتكم المشابهة للموت بسبب عذابنا إلى حياةٍ طيبة ماديًا وروحيًا.

لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الموت هنا يعني مفارقة الروح للجسد بعضَ الوقت، ولكنهم أيضا لم يقصدوا به الموت الحقيقي، حيث كتب القرطبي عن المفسر المعروف قتادة: “ماتوا وذهبتْ أرواحهم، ثم رُدّوا لاستيفاء آجالهم”. وقد ذكر ابن كثير القولَ نفسَه عن ربيع بن أنس. وهذا يدل بوضوح على أن قتادة لا يرى أنهم ماتوا موتا حقيقيا، لأن الموت الحقيقي يحلّ بالمرء بعد استيفائه أيام حياته، لأن مفارقة الروح قبل استيفاء أيام الحياة يعني مفارقةً مؤقتة.

وقال غيره أن المراد من الموت توقُّفُ الحركة حيث ورد: “ماتوا موتَ هُمودٍ يعتبر به الغيرُ ثم أُرسِلوا” (القرطبي).

وقال البعض: معناه: “علّمناكم مِن بعد جهلكم” (القرطبي)، أي: كانت روحانيتكم قد ماتت نتيجة سؤالكم الدال على جهلكم حيث طالبتم أن تروا الله جهرةً، فنزل عليكم سخط الله تعالى، ثم عفا عنكم ووهبكم الهداية الروحانية، فعادت إليكم الحياة الروحانية من جديد. وهذا المعنى الأخير قريب جدًا مما ذهبنا إليه.

ومن المفسرين من قال أن بني إسرائيل عوقبوا بهذا العذاب بسبب اتخاذهم العجل إلهًا، ولكن هذا خطأ، لأن الله تعالى ذكر هنا جريمة أخرى لهم بكلمات صريحة، وهي قولهم: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ، كما أن العقوبة المذكورة هنا تختلف عن العقوبة التي نالوها عند عبادة العجل. فثبت أن الحادثين منفصلان مختلفان.

وليكنْ معلومًا أيضا أن قولهم لموسى : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً يشير إلى عدم طاعتهم لموسى وليس إلى عدم إيمانهم به، أعني أنهم قالوا له لن نطيعك حتى نرى الله عيانًا، وليس أننا لن نصدِّقَك أو لن نؤمن بك، فإنهم ما كانوا يشكّون في نبوة موسى ، وإنما كانوا يرفضون طاعته ما لم ينالوا ما ناله من شرف الحديث الشفوي مع الله تعالى.

لقد سبق أن بينت أن الموت هنا لا يعني الموت الحقيقي. والحق أن اعتبار الموت هنا حقيقيًا يماثل تفنيدَ كثيرٍ من آيات القرآن الكريم التي ترفض فكرة رجوع الموتى الحقيقيين إلى هذه الدنيا، فمثلاً قال الله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (المؤمنون:100-101). فهذه الآية تصرّح أن الذي يموت لا يرجع إلى هذا العالم، وأن الحياة التي توهب له بعد الموت ستكتمل في اليوم الذي يبدأ فيه الطَّور الجديد من حياة الآخرة بعد البعث من الموت.

كما تَرِدُ على هذه العودة المزعومة إلى هذه الدنيا اعتراضاتٌ منطقية عديدة، فمثلاً: لو أعيدَ أحد إلى الحياة بعد الموت وأُرسلَ إلى الدنيا لكان إيمانه عن اضطرار، لا عن طواعية، ولا قيمة لمثل هذا الإيمان، إذ لابد للإيمان في هذه الدنيا مِن شيء من الخفاء، ومن أجل ذلك تنطوي معجزات الرسل على شيء من الخفاء والستر، مما يدفع البعضَ للاعتراض على معجزاتهم الواضحة البيّنة. لو كان أساس الأمور الإيمانية على تجارب كالتجارب المعْملية كما هو حال الأشياء المادية الأخرى لم يعُدْ للإيمان بها مغزى، ولاضطر الكافر والمؤمن لقبولها، ولضاعت الغاية من الإيمان. فرجوع الموتى إلى الدنيا يهدم الغرض من الإيمان، أو على الأقل لا يبقى لإيمان العائد إلى الدنيا مغزى وقيمة.

ولقد خطر هذا الأمر ببال بعض المفسرين القدامى أيضا، فقال العلامة الماوردي: “واختُلف في بقاءِ تكليفِ مَن أعيدَ بعد موته ومُعايَنةِ الأحوالِ المـُضْطَرَّةِ إلى المعرفة على قولين: أحدُهما بقاءُ تكليفهم لئلا يخلو عاقلٌ من تعبُّدٍ، والثاني سقوطُ تكليفهم معتبرًا بالاستدلال دون الاضطرار” (تفسير القرطبي)، أي أن التكليف مقصور على الاستدلال وإعمال العقل، وليس على الإيمان الاضطراري.

وهذا القول دليل على أن بعض المفسرين والعلماء القدامى أيضًا قد فكّروا بأن رجوع الموتى إلى هذه الدنيا يُبطِل بعض أحكام الشرع الأخرى، فحاولوا دفع هذه الشبهة، ولكنهم فشلوا في ذلك كما هو ظاهر من أقوالهم غيرِ المقنِعة.

فالحق أن الموتى الحقيقيين لا يرجعون إلى هذه الدنيا أحياء، وأنه كلما ذكر القرآن الكريم إحياءَ الموتى أو رجوعَهم إلى هذه الدنيا فلا يراد به إحياءً ماديًا حقيقيا، بل المراد إحياءُ موتى روحانيين أو شفاءُ مريض بدا كالميّت، أو نهوضُ قومٍ بعد انحطاط وإدبار، أو تبدُّلُ حالتِهم من الكفر إلى الإيمان، وما شابه ذلك من المعاني.

شرح الكلمات:

ظلّلنا: ظلّله تظليلاً: غشِيه وألقى عليه ظِلَّه. ظلَّلْنا عليكم الغمامَ: سخّرْناه ليُظِلّكم (الأقرب).

الغمام: السحاب، وقيل الأبيض منه. وسُمّي السحاب بالغمام لأنه يغُمُّ السماءَ أي يسترها، جمعُه الغمائم (الأقرب)

المنّ: مصدرُ منَّ يمنُ. مَنَّ عليه بالعتق وغيرِه يمُنُّ مَنًّا: أنعمَ عليه به مِن غيرِ تعبٍ ولا نصبٍ، واصطنع عنده صنيعةً وإحسانًا. والمنّ: كلُّ ما يمُنّ الله به مما لا تعبَ فيه ولا نصبَ فهو المنُّ؛ كلُّ طَلٍّ ينزِل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلاً ويجفّ جفافَ الصمغ كالسِّيرَخُشْت والتَّرَنْـجِبِـين . (الأقرب)

السلوى: العسلُ؛ كلُّ ما سلّاكَ؛ طائرٌ أبيض مثل السُّمانَى واحدتُه سَلواة. وقيل السلوى اللحمُ، وسُمّي السلوى لأنه يسلّي الإنسانَ عن سائر الآدام (الأقرب).

السلوى: أصلُها ما يسلّي الإنسانَ… يقال: سلِيتُ عن كذا: إذا زال عنك محبّتُه (المفردات).

الطيّبات: جمعُ طيّبةٍ. طاب الشيءُ: لَذَّ وزكا وحسُن وحلا وجلَّ وجادَ. والطيِّب: ذو الطِّيبة؛ وخلافُ الخبيث؛ الحلالُ (الأقرب).

أصلُ الطّيِّبِ ما تستلذّه الحَواسُّ وما تستلذّه النفسُ. والطعامُ الطيّبُ في الشرع: ما كان متناولاً من حيث ما يجوز، وبقدر ما يجوز، ومن المكان الذي يجوز (المفردات).

وما ظلمونا: راجعْ شرح كلمات قول الله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين).

التفسير:

ورد في الكتاب المقدس:

يتبين من هذه الفقرات أنه حيثما كان على بني إسرائيل أن يحلّوا كانت السُّحب تأتي وتُظلّ ذلك المكان، وكانت ترتفع عنهم يوم سفرهم. ولكن يبدو من كلمات القرآن الكريم أن المراد من ظِلال الغمام هو المطر، لأن السحب الداكنة المظلمة ممطرةٌ عمومًا. فإما أن هذا البيان القرآني جاء تفنيدًا لما قاله الكتاب المقدس، أو أنه يشير إلى واقعة أخرى لم يذكرها الكتاب المقدس. وعندي أن بيان القرآن الكريم هو تفنيد لبيان الكتاب المقدس، لأن وصف الأخيرِ للسُحب غير ضروري وغير معقول، فأيّ داع أن تحيط السحب ببني إسرائيل من أجل توجيههم إلى المكان المناسب لإقامتهم؟ إذ كان يكفي أن يوحي الله تعالى لموسى ويخبره بذلك.

لقد ذكر القرآن إلى جانب الغمام طعامينِ هما المنُّ والسلوى، مما يدل على أن تلك الفيافي المجدبة كان الماء بها شحيحًا جدا، بالإضافة إلى قلة الطعام هنالك، فكان الله تعالى يطفئ عطشهم بالسحب الداكنة الممطرة، ويسدّ جوعهم بالمنّ والسلوى. ومن سنة الله المستمرة أن يَمُنّ على عباده ببركات خاصة ليدرأ بها عنهم الأذى ويهيئ لهم أسباب الراحة. ولم يفعل الله تعالى هذا في الماضي فقط، بل يفعله اليوم أيضًا مع عباده الصالحين. فلا يصحّ أن يراد بظلال الغمام أن الله تعالى كان يأمر السحب للتحرك معهم لتظلّهم دائمًا حيثما حلّوا وارتحلوا، لأن ظلال السحب المستمرة نقمةٌ لا نعمة. فالمراد من الآية أن بني إسرائيل كانوا يعيشون في البراري وكانوا بحاجة إلى المأكل والمشرب، فكان الله تعالى يمطر عليهم السحب، فكانوا يزيلون به ظمأهم ويسدّون حاجاتهم الأخرى.

لقد سبق أن ذكرت عند شرح الكلمات أن المنّ يعني لغةً: كلّ ما يجده المرء بدون تعب ولا نصب، أما اصطلاحًا فالمنُّ هو شيء كالصمغ ينعقد على الشجر وطعمه حلو، أو هو الترنجبين. والترنجبين الذي يستعمل في الهند كدواء يكون مزيّفًا عادة، ولكن المنّ النقيّ يوجد في برية سيناء والشام وبعض مناطق العراق. فقبْل أيام أحضرَ أحد الإخوة المنَّ من العراق هديةً لي، وكان بنوعيه: المزيّف والنقيّ، والمزيّف منه كان مثل الترنجبين الهندي، أما النقيّ فكان يبدو كُتْلةً صغيرة من الأوراق. وأخبرني هذا الأخ أنه الطلّ الممزوجُ بالنباتات الصغيرة التي تنبت على جذور الأشجار، ويجنيه الناس مع تلك الأوراق، ثم يغلونه في الماء فيفصلونه عن الأوراق، فتبقى الحلاوة التي يصنعون منها الحلوى بإضافة المكسَّرات إليها مِن لوز وفستق وغيرهما، وهذا ما يفعله العرب. فقمتُ أنا بتصفيته، فخرج منه شيء داكن اللون يشبه العسل.

لقد ذُكر المنّ في الكتاب المقدس كالآتي:

يظهر من هذه الفقرة أن ذلك الشيء سَقَطَ على الأرض، ولكن، كما قلتُ آنفًا، العرب وأهل الشام الذين يتوافر هذا الشيء في مناطقهم يشهدون على أنه شيء كالصمغ حلو الطعم يسقط على الشجر أو ينبت عليها. من الممكن أن المن الذي ينبت من جذور الشجر أو يسقط عليها لا يكون خليطا من الأوراق، بل يكون قطعًا مصفاةً تنعقد هنا وهناك. غير أن ما رأيته من المن الموجود في العراق كان خليطا مع الأوراق، ويُفصَل عنها بالغليان.

لقد سبق في شرح معاني الكلمات أن المنّ ما يُنال بدون تعب ولا نصب، وعليه فيمكن إطلاق المن على كل الأشياء التي تنال بدون تعب. وورد في الحديث: “الكَمْأَة من المنّ الذي أُنزلَ على موسى” (مسلم، كتاب الأشربة، باب فضل الكمأة). ويتضح من هنا أن المنّ ليس اسمًا لشيء معين، بل يطلق على كل ما يصلح للأكل وينمو في البراري فوق الصخور والأشجار بدون جهد بشري. فالمنّ هو الكَمْأة والترنجبين والأشْن والنبْق وغيرها من ثمار النباتات البرية التي تصلح غذاءً يسدّ الجوع. وتتوافر هذه الأشياء في البراري والصحاري حتى إن القوافل التي تمرّ بها تقتات منها لأسابيع أحيانا. ويبدو أن الله تعالى هيأ لبني إسرائيل هذه الأشياء بكثرة في برية سيناء في سنوات هجرتهم، فأغناهم إلى حد كبير عن الحاجة إلى الحنطة والأرز وغيرهما.

أما السلوى فمنها أيضًا خاصّ وعامّ كالمنّ. فالعام منها كلُّ ما يسلّيك، والخاص طيرٌ يشبه السُّمانى، والعسلُ أيضًا. وقد ورد ذكره في الكتاب المقدس كالآتي:

عاش بنو إسرائيل من قبل عبيدًا تحت الفراعنة مدة طويلة، فأراد الله تعالى أن يعيشوا في البرية أحرارًا لكي يزرع فيهم الجرأة والشجاعة. فبدلاً من أن يأخذهم إلى كنعان في وقت قصير تَرَكَهم في صحراء سيناء وما حولها من الأماكن مُدّةً من الزمن، وهيّأ لهم هناك أغذية بدون جهد وتعب منهم، منها ما هو حلوٌ، ومنها ما هو مالح، ومنها ما هو صلبٌ، ومنها ما هو ليّنٌ، ومنها ما يُطهى، ومنها ما يؤكل نيئًا، في تنوُّعٍ يرضي شتى الأذواق، ويسدّ الجوع، ويغذّي الجسم، ويحفظ الصحة تماما. وسبق أن ذكرت أن المن يشمل الفواكه والكمأة والترنجبين وغيرها، وأن السلوى يشمل الطيور والعسل وكل ما يسلّي القلب من الأغذية. فبالغمام هيأ الله تعالى لبني إسرائيل الماء، وبالمنّ وفّر لهم الغذاء من فواكه وخضار، وبالسلوى سد حاجتهم إلى اللحم.

وكلمة أَنْزَلْنَا جديرة بالتأمل هنا. إن النزول يدلّ على الإعزاز والإكرام، أو توفيرِ شيء في ظروف صعبة. فلا يعني الإنزال هنا أن الله تعالى أنزل لهم المن والسلوى من السماء، وإنما كان مما ينمو على الأرض، وقد استخدم له كلمة أَنْزَلْنَا لأنه تعالى هيأها لبني إسرائيل في ظروف غير عادية. فالذين يقعون بسبب كلمة (النزول) في أنواع الأخطاء في مسألة نزول المسيح المنتظر يجب أن يتدبروا ويتنبهوا إلى هذه الأساليب القرآنية. فإذا جاز إطلاق كلمة النزول على المنّ والسلوى وهما من نتاج الأرض، فكيف لا يجوز استخدام النزول لمجيء المسيح المنتظر الذي خُلِقَ على الأرض؟ فكما أن إيجاد المن والسلوى في ظروف غير عادية سمي نزولا في المصطلح القرآني، كذلك فإن ظهورَ نفسٍ طاهرةٍ مُصلِحةٍ في عصر مشحون بأنواع الفسق والفجور يسمَّى نزولاً في الاصطلاح الإلهي، وقد ورد للمسيح الموعود بالمعنى نفسه.

وقوله تعالى: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ يشير إلى أن هذه الأغذية بالغةُ الفائدة لكم في الظروف الراهنة، وسوف تسدّ كل حاجاتكم من طعام وشراب.

والطيب يعني اللذيذ، الطاهر، الحسن، الحلو، الممتاز، وعليه فمعنى هذه الجملة أن هذه الأشياء تكفل لكم لذة الطعم، وتساعد على إصلاح أخلاقكم، وهي أطعمة حسنة وحلوة في ظاهرها ورائعة في قيمتها ومنافعها، فكلوا منها، وتحلَّوا بمحاسن الأخلاق، واستعِدّوا للمهمّة الجليلة التي تنتظركم.

ولا يعني قوله تعالى: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ أن الطيبات التي أُعطيَها موسى وقومُه من المن والسلوى هي الطيبات فقط، بل الحق أن أيّ كلمة، مدحًا كانت أو ذمًّا، تعطي معنى نسبيًا؛ فالشيء الذي يكون مفيدًا في وقت، أو لشخص، فإنه يكون ضارًا في وقت آخر أو لشخص آخر، والعكس صحيح أيضًا. فالأشياء التي أُعطيَها بنو إسرائيل، وإن كانت طيبات بوجه عام، ولكنها كانت طيباتٍ لهم بوجه خاص نظرًا لظروفهم آنذاك، واستبدالُ أغذية أخرى بها ما كان ليحقّق الغرض الذي من أجله تركَهم الله تعالى في برية سيناء.

وتوهِمُ فقرة الكتاب المقدس التي أوردناها سابقا (العدد 11: 31-34) أن قدوم طير السمانى كان بمنزلة عذاب لبني إسرائيل، لأن غضب الله نزل عليهم قبل أن يمضغوا أول لقمة من لحمه. ولكن القرآن الكريم يقول خلاف ذلك، إذ يخبر أن هذه الطيور جاءت نعمةً وإحسانًا لهم. والحق أن ما يقوله القرآن الكريم هو الصواب، لأن توفير الغذاء في البيداء، ثم إنزال العذاب بسبب جمعه وأكله يُعَدُّ ظلمًا. فلو حذرهم الله تعالى من قبل وقال ستأتيكم طيور السمانى فلا تأكلوها، لكان هناك مبرر لغضبه عليهم، أو لو كان أكل لحم السمانى حرامًا على بني إسرائيل لاستحقوا العقاب بأكله؛ ولكن لم يكن عندهم أي حرمة لها. فإذا كانوا قد وجدوا شيئًا حلالاً وهمّوا بأكله -إذ يخبر الكتاب المقدس أن العذاب حلّ بهم قبل أن يأكلوه- فأي مبرر للغضب والعذاب الذي ملأ تلك البرية بقبورهم؟ إنه لظلمٌ عظيم، والله ليس بظلام للعبيد.

والحق أن عبارات أخرى من الكتاب المقدس نفسِه تنفي كون طيور السماني نقمةً، حيث ورد:

لقد اتضح من هذه العبارة أن طيور السمانى جاءت وفق بشارة الله تعالى، وأمر الله موسى أن يأكلوها نعمةً وفضلاً منه تعالى، وبأكلها سيعرفون أني أنا الرب إلههم. وقد ذُكرتْ نعمة السمانى مع نعمة المن، ولم يُذكَر المنّ في أي مكان في الكتاب المقدس إلا كنعمة لا كعذاب. فيبدو أن ما ورد في سِفر العدد 11 هو نموذج لحمقِ مفسّر جاهلٍ من مفسّري الكتاب المقدس حيث أدخل فيه أفكاره الخاطئة، وإلا فالحق ما ذكره القرآن الكريم، أي أن المنّ كان إنعامًا كما كان السلوى أيضًا إنعامًا.

أما قوله تعالى وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فبيّنَ فيه أن بني إسرائيل لم يُقَدِّروا نِعَمنا فاستحقّوا عذابنا. كانوا يظنون بتنكُّرهم لنعمنا وكأنهم قد أضرّوا بنا، ولم يدركوا أنه يستحيل أن يضرَّنا أحد. فالذي يخالف أوامر الله تعالى لا يضر إلا نفسه، والذي يتنكر لنعمه إنما يغلق بيده أبواب النِّعَم عليه.

وهذه الآفة الرهيبة تصيب دائمًا مَن يؤمنون بالدين بلا وعيٍ ولا فهمٍ، وقد أصابت المسلمين في العصر الحاضر؛ فقد اعتبروا أحكام الدين من صلاةٍ وصومٍ وحجٍ وزكاةٍ وتضحيةٍ أعباءً وضرائبَ، وإن أدّوها ظنوا أنهم قد منّوا عليه مِنّةً عظيمة، وإن لم يؤدّوها حسبوا أنهم قد خدعوا الله تعالى أيما خدعة. مع أنَّ الله تعالى غني عن كل شيء؛ لا تنفعه صلاة أحد ولا صومه ولا حجُّه ولا زكاته ولا تضحيته، بل إنها كلها لمصلحتنا نحن، فمنها ما هو لإصلالح قلوبنا، ومنها ما هو لإصلاح فكرنا، ومنها ما هو لخير أجسامنا، ومنها ما هو صالح لإزدهار مدَنيتنا، ومنها ما هو لترشيد سياستنا أو اقتصادنا. فالحري أن تفيض قلوبنا شكرًا لله تعالى عند عملنا بهذه الأحكام؛ إذ هدانا الله تعالى إلى الصراط المستقيم، ودلّنا على طرق الفلاح والازدهار. إننا إن هلكنا ودُمِّرنا لم يضرّ الله ذلك شيئًا، وإن نجونا لما نفعه تعالى ذلك شيئًا. فويل للجهل وتعسًا له لأنه يسوق الإنسان إلى ما ينافي العقل والفطنة، ومع ذلك يندفع إليه اندفاعًا.

ويبدو من قوله تعالى: وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أن بني إسرائيل ارتكبوا بعض المعاصي بصدد المن والسلوى أيضًا. لقد تخبط الكتاب المقدس في ذكر السلوى تمامًا كما أسلفت، وأما المن فذكَر الكتاب المقدس عصيانهم بشأنه، حيث ورد أن موسى منعهم من ادّخار المنِّ، ولكنهم ادّخروه نتيجة جشعهم الشديد. وكذلك منَعهم من جمع المنّ يوم السبت، ولكنهم خرجوا يوم السبت لجمْعه، فلم يجدوه (الخروج 16: 19-29).

ويبدو أنهم وقعوا في مثل هذا العصيان بشأن السلوى أيضا، فربما مُنعوا من ادّخاره، ولكنهم ادّخروه. على كل حال، كل ما تشير إليه كلمات القرآن الكريم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هو أنهم وقعوا في عصيانٍ ما بشأن السلوى حتمًا، أو على الأقل كفروا بنعمة السلوى، إذ تذكر الآيات القرآنية القادمة كفرانهم بهذه النعمة.